1951

1951

Nur fünf Jahre nach der Neugründung hat der ADAC bereits wieder 100.000 Mitglieder.

Der Club beschließt den Aufbau eines Straßenhilfsdienstes und einen kostenlosen Krankenrückholtransport. Auch ein Rückholdienst für defekte Fahrzeuge aus dem Ausland wird ins Programm aufgenommen.

Als der Plan der Bundesregierung publik wird, eine Autobahngebühr einzuführen, reagiert das Präsidium des ADAC mit einem Protesttelegramm an das Bundesfinanzministerium. In der „Motorwelt“ wird in Leitartikeln gegen diese Überlegungen gewettert und zum Boykott aufgerufen.

1952

1952

Wer eine Auslandsreise unternehmen will, benötigt auch einen Pass für sein Fahrzeug. Der ADAC richtet am Grenzübergang Bad Reichenhall einen Kiosk ein, an dem Mitglieder nachträglich die Reisedokumente für ihr Fahrzeug bekommen. Aufgrund der positiven Resonanz werden weitere Grenzkioske eröffnet. Zusätzlich helfen die Kioske den Touristen: Club-Mitarbeiter beantworten in mehreren Sprachen alle Fragen.

1953

1953

Zur 50-Jahr-Feier ist der ADAC mit 200.000 Mitgliedern größer als je zuvor - trotz der 13-jährigen Zwangspause. Auf der Jubiläums-Hauptversammlung wird Werner Endress als Nachfolger von Hans Meyer-Seebohm zum neuen ADAC-Präsidenten gewählt. Die Feier wird gekrönt von einem Jubiläums-Korso durch die Münchner Innenstadt.

1954

1954

Die neue ADAC-Straßenwacht wird vorgestellt. Für eine halbe Million Mark wird eine Flotte von 60 Beiwagen-Motorrädern angeschafft. Hauptaufgaben der Straßenwachtfahrer – allesamt ausgebildete Auto-Mechaniker – sind die Unterstützung bei Pannen und Erste Hilfe. Allein in den ersten drei Monaten leistet die Straßenwacht 25.000 Mal Beistand. Daraufhin wird der Ausbau auf 100 Fahrzeuge beschlossen. In der Presse taucht

erstmals die Bezeichnung „Engel der Straße“ auf.

1955

1955

Angesichts der wachsenden Zahl von Campern und ihren speziellen Bedürfnissen richtet der ADAC eine eigene „Betreuungsgruppe Camping“ ein.

Der ADAC schreibt seine erste 3.000 Kilometer lange Rallye aus. Dabei sollen „die Fahrer nicht nur Sprintvermögen auf der Rennbahn, sondern auch Ausdauer auf der Langstrecke beweisen“, wie die „Motorwelt“ schreibt. Von den Startorten Hamburg, München oder Dijon aus geht es über den Nürburgring und weiter nach Frankreich wieder zum Nürburgring.

1956

1956

Im September erklärt der „Automobil- und Touringclub Saar“ ATS seinen Anschluss an den ADAC. Einen Monat später entscheiden sich die Saarländer für ihre Eingliederung in die Bundesrepublik Deutschland.

Der ADAC richtet eine eigene Zentralfundstelle ein. Das Prinzip ist einfach: Auf Autobahnen und Bundesstraßen werden alle Fundstücke, die wahrscheinlich von Kraftfahrern stammen, auf Karteikarten erfasst.

Wer etwas vermisst, erfährt beim Club die richtige Fundbehörde.

1957

1957

Über 150.000 Hilfeleistungen veranlassen den ADAC, feste Straßenwacht-Stützpunkte einzurichten. Die erste feste Straßenwachtstation wird am Zonenübergang Berlin-Dreilinden eröffnet. Im Laufe des Jahres werden zusätzliche Stationen in Hannover, Köln, Stuttgart, Frankfurt und München eingeweiht.

1958

1958

Für eine Gebühr von drei Mark pro Jahr können Mitglieder einen Auslandsschutzbrief erwerben. Er hilft im Fall einer Panne oder eines Unfalls. Zudem ist ein Kreditbrief über 500 Mark enthalten, mit dem anfallende Reparaturen bezahlt werden können.

Der ADAC-Verlag wird gegründet. Das Wissen der Club-Experten soll Mitgliedern und Nichtmitgliedern mit Ratgebern zugänglich gemacht werden.

1959

1959

Der ADAC testet erstmals Kleinwagen. Auf dem Prüfstand sind unter anderem Kupplung, Bremsen und Beschleunigung. Die Ergebnisse werden in der Motorwelt veröffentlicht.

Die Straßenwacht kann auf große Erfolge zurückblicken: In den ersten fünf Jahren ihres Bestehens wurden eine Million Hilfsleistungen erbracht.

1960

1960

In Deutschland verunglücken im europäischen Vergleich die meisten Kinder im Straßenverkehr. Der ADAC bittet deswegen die Kultusminister der Länder, Verkehrserziehung als verpflichtende Lehrveranstaltung einzuführen.

Die Schutzbriefleistungen werden erweitert: Neu hinzu kommt der Versand von Ersatzteilen ins Ausland, und ein Rückholdienst für kaputte Wagen wird auch für das Inland eingeführt.

1961

1961

Der ADAC ruft den Reiseruf ins Leben. Der Club verständigt in Notfällen Angehörige im Urlaub über das Radio.

Um Fahranfängern mehr Praxis zu ermöglichen und somit die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, fordert der ADAC den Bau von Übungsplätzen.

1962

1962

Stetig steigende Zulassungszahlen – zehn Millionen Kraftfahrzeuge sind registriert – veranlassen den Club, den Umstieg der Straßenwacht vom Motorrad aufs Auto voranzutreiben. Der VW-Käfer wird als ideales Straßenwachtfahrzeug ausgewählt.

Nach der schwersten Hochwasserkatastrophe in Norddeutschland seit über 100 Jahren wird die Straßenwacht in den Norden der Republik beordert. Dort unterstützt sie die Rettungsarbeiten und versorgt die Menschen mit Medikamenten, Kleidung und Nahrungsmitteln.

1963

1963

Der ADAC ruft den Wettbewerb „Sicherheit für den Fußgänger“ ins Leben, denn jeder dritte Verkehrstote ist ein Fußgänger. Um den hohen Anteil zu senken, werden Städte und Gemeinden ausgezeichnet, die sich besondere Verdienste um die Fußgängersicherheit erworben haben.

Die Verwaltungsarbeit ist ohne elektronische Hilfe nicht mehr zu bewältigen. In der Münchener Club-Zentrale wird ein „Elektronengehirn“, wie Computer damals genannt werden, installiert. Der Computer "IBM 1401" soll die Mitarbeiter entlasten.

1964

1964

Die Straßenwacht erweitert ihr Betätigungsfeld und nimmt jetzt auch Prüfstände für Brems-, Reifen- und Tachometertests in Betrieb.

Unter der Münchner Telefonnummer 22 22 22 richtet der ADAC einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst für dringende Notfälle ein. Sie ist bis heute gültig.

Nach dem überraschenden Tod von Werner Endress wird Hans Bretz aus Köln neuer Präsident des ADAC wird.

1965

1965

Die magische Marke von einer Million ADAC-Mitgliedern ist erreicht. Und täglich treten dem ADAC fast 1000 neue Mitglieder bei. Als extra Service beim Auslandsschutzbrief können Mitglieder auch eine Rechtsschutzversicherung fürs Ausland kaufen.

In einem „Manifest der Kraftfahrt“ werden grundsätzliche Forderungen des Clubs zum weiteren Ausbau der Straßen, seiner Finanzierung und der staatlichen Verantwortung gegenüber allen motorisierten Bürgern zusammengefasst.

1966

1966

Die „Motorwelt“ befragt die Leser zum Thema „Tempolimit“. Das Ergebnis ist eindeutig: Sieben von acht Autofahrern lehnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen kategorisch ab.

Der ADAC stiftet einen Sicherheitspreis. Damit sollen alle technischen Neuerungen und Impulse ausgezeichnet werden, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen. Erste Gewinner sind die Firmen Magura und Daimler Benz für die Entwicklung und Produktion eines innen verstellbaren Außenspiegels.

1967Die unzähligen Hilfeleistungen der Straßenwacht ermöglichen einen einzigartigen Überblick über die häufigsten Pannenursachen und die anfälligsten Autos: Die Pannenstatistik ist geboren.

1967Die unzähligen Hilfeleistungen der Straßenwacht ermöglichen einen einzigartigen Überblick über die häufigsten Pannenursachen und die anfälligsten Autos: Die Pannenstatistik ist geboren.

ADAC-Informationen sind jetzt auch im Fernsehen zu sehen. In der ZDF-Sendung "Drehscheibe" wird jeden Freitag die aktuelle ADAC-Verkehrsprognose vorgestellt.

1968

1968

In der Hauptreisezeit startet der ADAC einen Modellversuch mit einem geliehenen Hubschrauber, der für Rettungseinsätze auf den Hauptverkehrsrouten eingesetzt wird.

Jeder vierte Bundestagsabgeordnete ist ADAC-Mitglied. Diese Tatsache veranlasst die „Motorwelt“, prominente Club-Mitglieder auch aus anderen Bereichen vorzustellen: Josef Neckermann, Heinrich Böll, Heinz Rühmann, Joachim Fuchsberger und viele mehr

1969

1969

Die hohe Zahl der Verkehrstoten – zwischen 1953 und 1968 verloren 213.000 Menschen ihr Leben - veranlasst den Club, die Aktion "Deutlich fahren" ins Leben zu rufen. Ziel ist es, mit einfachen Regeln den Straßenverkehr sicherer zu machen.

Die Zeltstationen der mobilen Prüfzentren werden nach und nach durch Prüfwagen ersetzt. Die Möglichkeit, kostenlos Bremsen, Tacho,

Reifen und andere Fahrzeugteile prüfen zu lassen, wird angenommen.

1970

1970

Der erste ADAC-Rettungshubschrauber wird in Betrieb genommen. Der ADAC-gelbe Helikopter namens „Christoph“ hat einen Piloten, einen Sanitäter und einen Arzt an Bord.

Für einen ersten Auto-Praxistest will der Club die Erfahrungen seiner Mitglieder nutzen: Dabei soll die Anfälligkeit der Autos für Pannen und Mängel offen gelegt werden. Gewinner ist der Renault 16, am schlechtesten schnitt der Fiat 125 ab.

1971

1971

Unter der Notrufnummer 22 22 22 ist jetzt auch ein Telefonarzt für Mitglieder im Ausland erreichbar.

Mit der „Silbernen Zitrone“ setzt der ADAC einen unpopulären Preis aus: Bestraft wird der Neuwagen mit den meisten Pannen und Herstellungsfehlern. Als erster „Sieger“ wird ein Ford Taunus 1600 XL ermittelt.

1972

1972

Obwohl Bund, Länder, die Versicherungen und die Krankenhäuser den Einsatz von Rettungshubschraubern für dringend erforderlich halten, verzögert sich der Ausbau der Luftrettungsflotte aufgrund ungeklärter Finanzierung. Durch Spendengelder wird der Kauf des Helikopters „Christoph 2“ schließlich möglich. Die Idee einer unabhängigen Stiftung inspiriert den ADAC zur Gründung der ADAC Luftrettung. Sie wird im Mai 1982 ins Leben gerufen.

Aus Altersgründen legt der 75-jährige ADAC-Präsident Hans Bretz sein Amt nieder - Nachfolger wird Franz Stadler.

1973

1973

Der Club empfiehlt den konsequenten Ausbau der „Grünen Welle“, um so der Verstopfung der Innenstädte entgegenzuwirken. Die "Motorwelt" veröffentlicht einen Test, der die Vorteile des fließenden Verkehrs für Auto und Umwelt belegt.

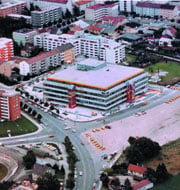

Nach 45 Jahren verlässt der ADAC sein Stammhaus an der Münchner Königinstraße und zieht in die neue Zentrale an der Baumgartnerstraße 53 um (bis heute: Am Westpark 8).

Der Inlands-Schutzbrief wird eingeführt. Er überträgt

die Vorteile des Auslands-Schutzbriefes auf Deutschland.

1974

1974

Mit großformatigen Anzeigen wirbt der ADAC in der „Motorwelt“ für Sicherheitsgurte.

Der ADAC kritisiert den Tempo-100-Großversuch auf Autobahnen. Die „Motorwelt“ kündigt an, dass der Club alles tun wolle, das "unrealistische Kriechtempo" zu verhindern. Mit Tempo 100 auf Landstraßen hat sich der ADAC hingegen angefreundet.

1975

1975

Der ADAC stellt als Reisetipp des Sommers zwei Routen durch die DDR vor. Die Öffnung des anderen deutschen Staates als Reiseland wurde möglich durch den Grundlagenvertrag von 1973, der eine allmähliche Normalisierung des Verhältnisses zwischen West- und Ostdeutschland herbeiführte.

Die ersten Auslands-Notrufstationen werden in Paris, Athen und Rom eröffnet und von den Touristen auch sofort angenommen. Allein die italienische Dependance hilft im ersten Jahr über 1.300 Mal.

Teil 1 – 100-jähriges Jubiläum des ADAC auf der Techno Classica 2003/Meilensteine von 1900 bis 1925...zum Artikel

Teil 2 – Meilensteine von 1926 bis 1950...zum Artikel

Weitere Informationen über den ADAC erhalten Sie hier.

Text & Fotos: ADAC